Omphaliaster asterosporus (J.E. Lange) Lamoure

Synonyme: Hygroaster asterosporus (J.E. Lange) Singer

Systematik: Basidiomycota > Agaricales > Tricholomataceae

Deutscher Name:

Vorkommen:

In sauren Nadelwäldern (Fichten- oder Kiefernwälder), auf morschen Nadelholzstubben, aber auch bodenbesiedelnd, dann gerne auf armen Sandböden zwischen Flechten und Moosen. Zerstreut, wohl wenig beachtet.

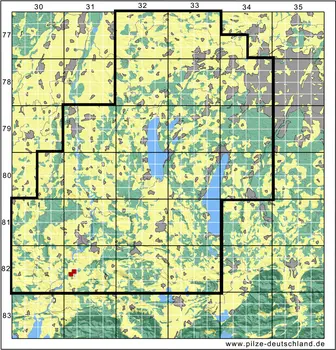

Vorkommen am Ammersee:

Selten, bislang nur im Süden bei Peiting/Deutensee nachgewiesen.

In unserer Datenbank gibt es 2 Fundmeldungen.

Makroskopische Bestimmungsmerkmale:

Hut jung konvex, bald abgeflacht mit niedergedrückter Hutmitte, graubraun bis grau-ockerbraun mit dunkelbrauner Hutmitte, feucht glänzend, trocken eher matt, bis 2 cm im Durchmesser, bis zur Hälfte des Radius deutlich gerieft.

Lamellen leicht herablaufend, blass ockerlich grau, entfernt stehend, etwas dicklich.

Stiel bis 60 x 3 mm, zylindrisch, hutfarben, glatt.

Geruch und Geschmack mehlig.

Sporenpulver weiß.

Mikroskopische Bestimmungsmerkmale:

Sporen subglobos bis globos, 5-7,5 x 4,5-6,5 µm, morgensternartig stachelig ornamentiert.

Basidien keulig, 30-40 x 8-10 µm, viersporig, ohne Basalschnalle.

Zystiden fehlend.

Schnallen fehlend.

Bemerkungen:

Makroskopisch kommt zunächst die Sammelgattung Omphalina in Frage (oder ein omphalinoider Rötling, Entoloma). Im Mikroskop ist die Art aber durch die deutlich morgensternartig ornamentierten Sporen sofort der Gattung Omphaliaster (=Hygroaster) zuzuordnen. Ähnlich, aber deutlich größer, ist Omphaliaster borealis. Diese Art unterscheidet sich durch die viel größeren Fruchtkörper (Hut bis 5 cm im Durchmesser), den dunkleren Hut sowie die etwas kleineren Sporen (5-6 x 4,5-5,5 µm) und das arktisch/alpine Verbreitungsareal (gerne in Sphagnum).

Autor: Dr. Christoph Hahn

Quelle / Literatur:

Kasparek F. (1999): Starkgeriefter Sternsporling Omphaliaster asterosporus. Der Tintling 17(5/1999), Portrait Nr. 19 (ohne Seitenzahl, vordere Umschlagseiten).

Knudsen H., Vesterholt J., Hrsg. (2008): Funga Nordica.